Depuis plusieurs années je travaille autour du sujet des pratiques adolescentes. J’entends donc régulièrement les mêmes remarques sur « les jeunes d’aujourd’hui », qui formeraient un groupe aux façons de faire et de penser totalement inédites. Même au-delà du cadre professionnel, dans les discussions ordinaires et les imaginaires collectifs, la comparaison entre les jeunes générations actuelles et les précédentes sonne comme un poncif.

La récurrence de ce discours m’a donné envie de creuser : on s’attarde beaucoup sur ce qui différencie les jeunes d’aujourd’hui de ceux de nos époques, mais qu’est-ce qui les rapproche ?

Pour lancer cette réflexion, j’ai mené une petite expérience, toute simple mais éclairante.

Méthode

J’ai mené une mini-enquête en envoyant quatre questions ouvertes à mon entourage, au sujet de leurs années 13-18 ans. A noter que cette expérience réalisée à ma petite échelle n’a donc rien de scientifique.

Le panel de répondants est volontairement hétérogène, avec une quinzaine de personnes issues d’univers très différents :

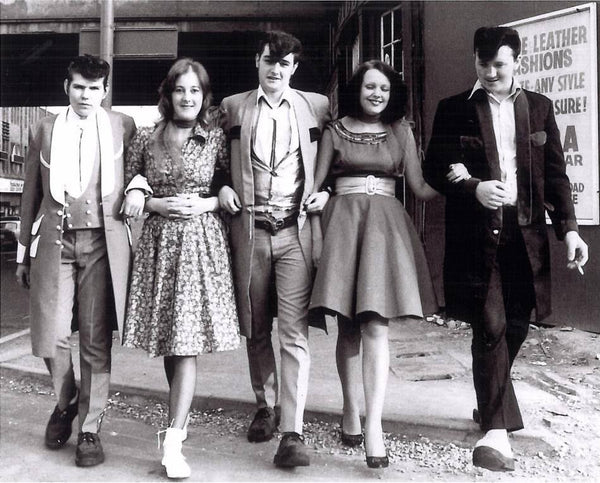

- Mes grands-parents et leurs amis, adolescents de classes ouvrières anglaises dans les années 1960.

- Mes parents et parents de mes amis, adolescents de classes moyennes anglaises et françaises dans les années 1980.

- Mes amis, adolescents de classes moyennes françaises dans les années 2010.

- Des jeunes que j’accompagne aujourd’hui, issus de milieux populaires ou de classes moyennes, adolescents dans les années 2020.

Enseignements

Au-delà de la lecture parfois touchante de ces récits, plusieurs observations émergent et font écho à la littérature scientifique sur le sujet :

- L’expérience adolescente est loin d’être uniforme au sein d’une même génération, s’inscrivant dans des parcours de vie et des contextes socio-économiques déjà chargés.

- À toutes les époques, les ados cherchent à se retrouver “entre eux”, à l’abri du regard adulte. Ce qui change, ce sont les lieux – qui basculent du monde extérieur vers l’espace numérique.

- Les moyens d’expression des adolescents se sont multipliés avec le temps, offrant aux voix jeunes une portée inédite dans l’espace public (et donc un niveau d’exposition tout aussi inédit).

- Le besoin de reconnaissance sociale traverse toutes les générations et est aujourd’hui alimenté par les indicateurs numériques de validation (likes, abonnés, vues).

- Les adultes ont toujours été inquiets, sur fond de rupture technologique et incompréhension des nouvelles cultures.

Plus globalement, cette mini-expérience illustre l’idée que les adolescents de chaque époque partagent des quêtes communes (appartenance, expression, reconnaissance). Ce qui fait la différence, ce sont plutôt les outils et les supports que leur offre leur époque pour y répondre.

Empathy is key

Ce dernier point me semble central, car il offre une clé essentielle pour repenser le lien et faciliter le dialogue entre générations.

Si on ne comprend pas toujours les phénomènes culturels qui traversent la jeunesse actuelle (leurs plateformes, leurs codes, leurs références…), on peut comprendre ce qu’ils viennent certainement combler (ces besoins d’appartenance, d’expression, d’autonomie et de reconnaissance).

Et encore mieux que de les comprendre, on peut s’y identifier en convoquant nos propres souvenirs.

1. Pas tous égaux face au concept d’adolescence

Première remarque que m’a faite mon grand-père lors de notre debrief de ses réponses : dans les années 1960, on ne parlait pas vraiment d’adolescence. Encore moins dans les classes populaires, où la transition était directe entre l’enfance et l’âge adulte – via l’emploi ou le mariage notamment. Les teenagers étaient un concept lointain, en pleine émergence dans la pop culture américaine.

Cette notion de concept lointain me fait aussi penser à certaines jeunes filles que j’accompagne, qui évoquent parfois leur sentiment de “passer à côté de leur adolescence”. Parce que, en effet, les idéaux de teenagers présents dans les contenus qu’elles consomment sont bien loin de leur quotidien (difficultés financières, participation active aux tâches du foyer pour compenser l’absence d’un parent, limitation des sorties dans un environnement jugé trop dangereux…).

Deux constats, à 70 ans d’écart, qui nous rappellent que les expériences adolescentes s’inscrivent dans des parcours de vie, eux-mêmes inscrits dans des logiques socio-économiques, et sont donc loin d’être uniformes.

2. Se réunir dans des lieux précis, à l’abri du regard adulte : un comportement intemporel ?

La majorité des répondants évoquent dans leurs souvenirs des lieux précis où ils traînent avec leurs amis, entourés de gens de leur âge. Le terrain de foot et ses abords ressortent à toutes les époques, tandis que le centre commercial semble être un haut lieu de rencontre pour la génération de mes parents et toutes les suivantes. La notion de fête revient à chaque génération (parties, discos, bals, fêtes de village…), bien que moins évoquée chez les “jeunes d’aujourd’hui” (mais il s’agit peut-être d’un biais de panel, je creuserai).

Ce qui change dans les discours, c’est la place qu’occupe le monde extérieur dans la sociabilité des adolescents. Mes grands-parents et mes parents parlent de points de rendez-vous dans la rue ou d’aventures en plein air, là où les jeunes de ma génération ou celle d’après semblent davantage rester à domicile ou dans des espaces clos.

Cela va dans le sens du rapport du HCFEA (2024), qui montre que depuis plusieurs décennies, les jeunes passent de moins en moins de temps dehors – un phénomène accentué depuis la crise du Covid-19. Ce recul s’explique par plusieurs facteurs : un environnement urbain peu adapté, la crainte des parents face aux dangers extérieurs, des emplois du temps plus chargés et, bien sûr, la centralité croissante du numérique dans la vie sociale.

Le basculement vers des lieux de sociabilisation numériques se ressent en effet dans les réponses. Ma génération cite des plateformes comme MSN où l’on se retrouvait après l’école, et les ados 2020 font de même – via Snapchat notamment. Autre espace d’activités partagées qui correspond à cette tendance du “tout à domicile” : le gaming, où l’on joue ensemble depuis la même pièce, ou à distance lors de parties en ligne.

On a donc un recul du temps passé dehors, combiné à la multiplication des options connectées pour faire lien. Un combo qui permet de mieux comprendre l’intensité des usages des écrans chez les jeunes d’aujourd’hui.

3. Des opportunités d’expression qui se développent avec le temps

À la lecture des témoignages, j’ai l’impression que plus le temps passe, plus les jeunes sont équipés pour porter leurs voix et participer au débat public.

Dans les années 1960, mes grands-parents exprimaient leurs idées dans leurs cercles amicaux, mais aussi familiaux et religieux – à condition que ces derniers soient ouverts à accueillir les idées jeunes. Pour la génération de mes parents, dans les années 1980, apparaissent de nouveaux espaces : émissions de radio pour les jeunes, rubriques “courrier des lecteurs” dans les magazines teenagers, clubs débats, création artisanale de fanzines, badges à message… Pour nous, dans les années 2010, s’ajoutent les options digitales : statuts visés sur MSN, articles sur Skyblog ou encore publications Facebook. Souvent limitées à notre entourage proche, ces expressions nous permettaient déjà de partager nos émotions, réflexions et opinions sur l’actualité. Aujourd’hui, les ados disposent de beaucoup plus d’outils et d’autonomie pour prendre la parole. Et ces prises de parole ont potentiellement beaucoup plus de portée, avec des plateformes comme TikTok ou X qui élargissent considérablement le public au-delà du cercle proche. Ainsi, de vraies opinions publiques jeunes prennent corps chaque jour sur les plateformes digitales.

4. Les populaires, cool kids et compagnie : une notion chamboulée par le numérique ?

Chaque génération de répondants parle de communautés marquées, souvent construites autour de préférences sportives, musicales, vestimentaires ou encore politiques.

La notion de popularité est elle aussi récurrente et semble reposer, à chaque époque, sur trois éléments : avoir une personnalité qui se démarque (mais pas trop pour rester dans l’acceptable), un bon look et un réseau conséquent d’amis ou de connaissances.

Les jeunes d’aujourd’hui parlent aussi de la dimension numérique de la popularité. Les réseaux offrent en effet de nouveaux marqueurs de validation et s’immiscent donc forcément dans cette quête adolescente (mais pas que) de reconnaissance. Déjà dans les années 2010, je me souviens que beaucoup d’entre nous étions attentifs aux chiffres : nombre d’abonnés sur notre Skyblog ou de j’aime sous notre nouvelle photo de profil Facebook. Dans la même veine, les ados d’aujourd’hui présentent certaines personnes de leur entourage comme “prêtes à tout pour les likes”.

5. Des adultes inquiets

Pour finir, revenons sur les réponses concernant les inquiétudes des adultes face aux jeunes générations.

Certaines préoccupations traversent les époques : l’alcool, la sexualité, les mauvaises fréquentations, la violence, la drogue… Elles sont parfois associées à des courants culturels populaires au sein de la jeunesse et effrayants pour les plus âgés : le rock’n’roll dans les années 60, le rap quelques décennies plus tard.

On retrouve aussi des inquiétudes économiques : emploi stable, coût du logement et de la vie – parfois assorties de reproches sur la valeur travail des jeunes (cités aussi bien dans les réponses de mes grands-parents que dans celles des ados actuels).

Enfin, de nouvelles tensions intergénérationnelles apparaissent avec le numérique : trop de temps passé sur les écrans, ou un “abrutissement” supposé par les outils – Wikipédia à mon époque, les IA aujourd’hui.

En conclusion

Les pratiques, les outils et les contextes changent, mais les grandes dynamiques adolescentes demeurent : besoin d’appartenance, de liberté, de validation, de prise de parole… Ce que les générations partagent avant tout, c’est l’intensité de cette période de transition où l’on teste, cherche et se découvre à travers les autres.

Alors plutôt que d’opposer les jeunes d’aujourd’hui et d’hier, ne gagnerait-on pas à reconnaître ce terrain commun qui traverse toutes les générations ?